- 子どもがゲームばかりやっている

- 禁止せずにうまく活用する方法が知りたい

- ゲーム関連の仕事があることも視野に入れつつ、勉強とゲームのバランスをとってほしい

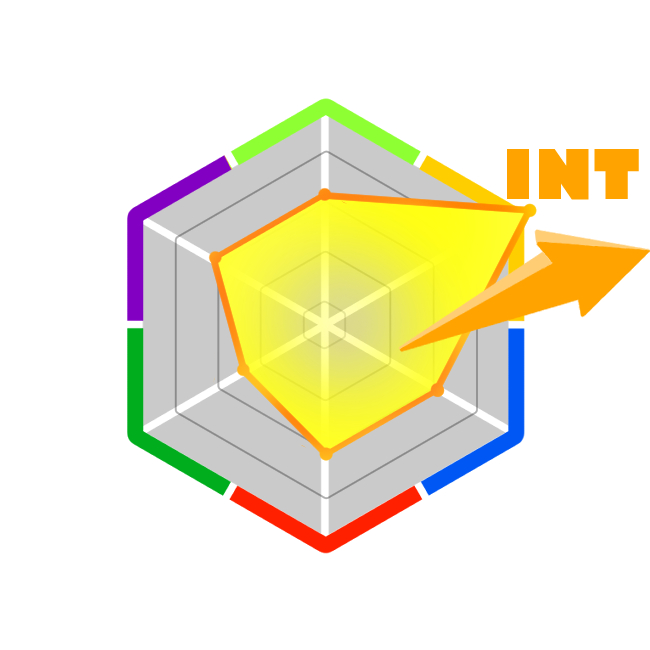

ゲームには創造性アップやストレス解消のメリットが!

子どもはゲームに夢中になるものです。子どもにはゲームのメリットを知った上でうまく付き合わせていくことが重要でしょう。

実際に、2004年のハーバード大学らの研究では、17歳以上の子どもが対象となるようなロールプレイングなどの複雑なゲームは子どものストレス解消につながり、創造性や忍耐力を高める効果もあると示されています。

ゲームと上手く付き合っていくためには、「学生の本分である勉強をおろそかにしないならゲームをしてもいい」というスタンスがバランスのとれた指導なのではないかと思います。

勉強とゲームのバランスをとるための家族のルールをしっかりと設定しておきましょう。

【今日のクエスト】子どもにゲームとうまく付き合わせよう

ステップ1:勉強をしっかりやるならゲームをやってもいいというスタンスでルールを作る

例:

- 寝る1時間前にはゲームの電源は切る(健康上の観点から)

- ゲームをやってもいいけど学校の課題が終わってからにする

ゲームをご褒美として設定すれば勉強のモチベーションにすることもできます。例えば、「宿題を全てやればゲームで遊べるぞ」と思えるようになれば、宿題を先延ばしにすることも少なくなるでしょう

ステップ2:ゲームをダラダラやってしまう環境を変える

例:

- ゲームが常に勉強部屋にある状態をやめ、勉強部屋は勉強のためのスペースだと決める

- ゲームをする場合は親の目の届くリビングルームですると決める

ステップ3:両親が計画を共有する

父親と母親がゲームの管理についてのルールを共有しておくことが重要です。なぜなら、子どもはずる賢いので、片方の親の管理が甘い場合そちらにわがままを言うようになるからです。

また、親が自分自身のデジタル機器の使い方を見直す必要もあるでしょう。なぜなら、子どもは親の習慣を真似るものだからです。自分がスマホばかり見ているのに、子どもに対して「ゲームばかりするな」と言うことはできないでしょう。

ステップ4:より創造的にゲームをプレイする

ステップ4はよりゲームに詳しい子どもと一緒に考えるべき課題になります。ゲームを選ぶときやプレイするときに創造的な工夫をしてみましょう。

例:

- 家族や友だちと楽しめるゲームをチョイスする

- 運動の要素のあるゲームをチョイスする

- 同じゲームの新しい遊び方を模索する

- ゲーム実況に挑戦する

2の例について、ゲームをするときには運動の要素を取り入れてストレス解消の効果をアップさせるといいでしょう。実際に、プレイヤーの体の動きと連携してキャラクター動かすことができるゲームもいくつかあります。ゲームをしながらフィットネスを行うことができるので、座りっぱなしで運動不足になる危険性を防げます。

3の例について、ゲームをすぐには買い与えるのではなく同じゲームの新しい遊び方を模索してみましょう。

筆者は「ポケットモンスター」シリーズが好きですが、飽きずに遊ぶために「縛り」を設けて遊ぶようにしています。例えば、「今回は水タイプだけをパーティーに入れてチャンピオンまでクリアしよう」といった感じです。

4について、最近では動画コンテンツなどで「ゲーム実況」が人気です。ゲーム実況の動画を作る上で、「視聴者をどう楽しませるか?」という企画力や、編集スキル、トーク力などが鍛えられるでしょう。ゲームを通して有意義なスキルを身につけられるいい機会だと思うので、興味を持てばやらせてあげるのもいいでしょう。

ステップ5:「勉強しなくたってゲームで生きていける」という子どもには、こんな話をしてみよう

ゲームと勉強は相反するものではなく、むしろつながりが深いものだということを親としても知っておきましょう。

実際に、ゲーム実況者やプロのゲーマー、ゲームのプランナーやエンジニアなど、最近ではゲームに関連する仕事も身近なものになっています。子どもが「勉強しなくたってゲームで生きていくことだってできるじゃないか」と考えてしまうのも仕方ないのかもしれません。

しかし、ゲームをやっていれば勉強は不要という考え方は間違いです。

なぜなら、勉強をする上で培われる忍耐力や計画力は、本気でゲーマーや実況者を目指す上でも重要な能力だからです。

また、ゲームを企画する仕事においても、幅広い教養は重要になります。

実際に学校で習う内容をモチーフにしたゲームも多く存在します。

例えば、モンスターストライク(通称モンスト)というスマホゲームがあります。モンストのキャラクターの中には「真田幸村」「坂本龍馬」「足利義輝」といった歴史上の人物をモチーフにしたキャラクターもいます。

このように、ゲームを企画する上では幅広い教養を持っていた方が発想の幅も広がると分かります。加えて、本気でゲームを作る職業に就くなら学校で習う以上に勉強を続ける必要もあるでしょう。

【獲得経験値】

コメント