「早起きできないのは、あなたのせいじゃないかもしれません。」

朝活ブームや自己啓発の本で、「成功者は皆、朝早く起きている」とよく聞きますよね。でも、何度もチャレンジしては失敗し、「自分は意志が弱い」「怠け者かもしれない」と落ち込んだことはありませんか?

実は、2019年に発表されたイギリスエクセター大学などの研究によると、約70万人の遺伝子情報を調べた結果、朝型と夜型が351ほどの遺伝子の組み合わせで決定していることを報告しました。つまり、夜型の人が無理に朝型になろうとするのは、そもそも“からだの設計”に合っていないのです。

この記事では、睡眠リズムにまつわる最新の知見をもとに、「早起きできない自分」に無理をさせず、夜型の特性をむしろ活かして生活や仕事の質を上げるヒントをお伝えします。

朝型・夜型は遺伝子で決まる!?約70万人を調べたゲノム研究

人によって、朝早く起きるのが得意な「朝型」と、夜遅くまで起きているのが好きな「夜型」がいます。このような体内時計の特徴は「クロノタイプ」と呼ばれます。クロノタイプは、年齢や生活環境によっても変わることがありますが、実は遺伝も関係していることが分かってきました。

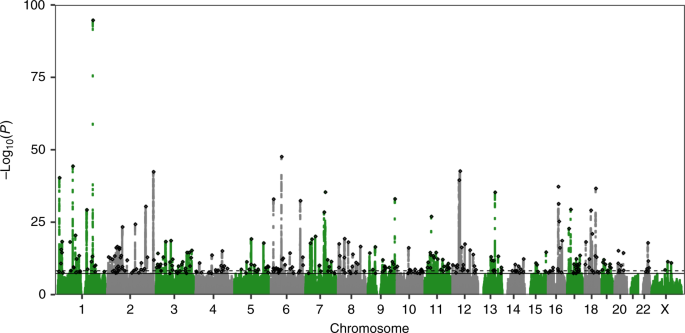

2019年、エクセター大学と23andMeの研究チームは、合計約70万人という大規模なゲノム研究を行い、朝型・夜型に関係する遺伝子を探りました。

- これまでの研究では24個の遺伝子が知られていましたが、今回の研究ではなんと327もの関連する遺伝子が見つかりました。

- イギリスのバイオバンクという大規模データベースの中から、腕につけた活動量計(アクティビティモニター)で実際の睡眠時間を測った人たちのデータを使って調べたところ、朝型の遺伝子を多く持つ人は、そうでない人より平均で25分ほど早く寝る傾向があることがわかりました。

- でも、朝型・夜型に関係する遺伝子は「睡眠時間が長い・短い」や「眠りの深さ」には関係していませんでした。「何時ごろに眠くなるか」「いつ起きるのが自然か」という“リズム”のほうに強く関係していたのです。

- さらに、「朝型の人はメンタルヘルスが良好になりやすい」という傾向も見つかりました。特に、主観的な幸福感(幸せと感じる気持ち)との関連が強く、また、統合失調症やうつ病のリスクが朝型の人ではやや低いことも示されました。ただし、肥満や糖尿病といった体の病気とは、あまり関係が見られませんでした。

結論1と結論2に注目すると、遺伝子の違いが実際の睡眠の「タイミング」に影響しているといえます。朝型の人が平均夜型の人と比べて平均に25分早く寝るというのは結構大きな違いです。夜型の人が朝型の人と同じ生活をしようとするのは難しそうです。夜型の人が30分ほど早く寝ようとしても、なかなか目が冴えて眠れないでしょう。

また、結論4に注目すると、「朝型の遺伝子」を持っていると、心の健康にプラスになる可能性があるということです。理由としては、朝型のほうが何かと都合がいい社会だからかもしれません。ただし、これはあくまで傾向の話であり、夜型だからといって必ず心の病気になりやすいというわけではありません。

この研究は、「私たちが朝型か夜型か」は、遺伝の影響を大きく受けていること、そしてその違いが心の健康に関係しているかもしれないことを、遺伝子レベルで初めて明らかにした発見でした。

【実践】無理に早起きしなくていい。夜型の自分を活かす生活をしよう!

ステップ1:まず「努力ではどうにもならないこともある」と知る

- 睡眠リズムは遺伝の影響を強く受けるため、意思や根性だけで朝型に変えるのは難しいという事実を覚えておきましょう。

- だから、「自分はダメだ」と責める必要はありません。この記事をブックマークするか、ざっくりと内容を覚えておくことで、心が折れそうな時の支えに。

ステップ2:早起き習慣をいったん手放してみる

- 「毎朝5時起き!」のような無理な目標は一旦中止。まずは30分だけ早起きをやめてみることから始めましょう。

- そのぶん、夜の時間を「自分の活動タイム」として有効に使ってみてください。

筆者も夜に頭が冴えてくるため夜型の傾向があります。実際に、無理して朝早起きするのをやめて、起きる時間を30分遅らせただけでも体調が良くなる感覚がありました。

ステップ3:夜の時間にできる「質を落とさない」行動を試す

夜型だからといって、夜遅くまでだらだらスマホを見る必要はありません。

代わりに以下のようなナイトルーティンを試してみましょう。

- 紙の本で読書

- 静かな空間での手帳タイムや日記

- 軽いストレッチや瞑想

- 音楽を聴きながらの作業(ただし興奮系の音楽は避ける)

睡眠の質を保ちながら、自分の「夜の時間」を育てていきます。紙の手帳に明日のスケジュールを書いたり、アイデアノートを作ってアイデアを考えたりするルーティンがオススメです。

ステップ4:自分の集中タイムを活かしたスケジュールを組む

- 夜型傾向がある人は、夕方や夜の時間帯を有効に使いましょう。

- 仕事や勉強、趣味など「一番集中したいタスク」をこの時間帯に配置してみてください。

- 「早起きしなきゃ」ではなく「夜にやるから朝はゆっくりでいい」という発想に切り替えると、ストレスも軽減されます。

筆者も、夕食を食べてからの時間に勉強したり、ブログを執筆したりするようにしています。代わりに夜10時以降はPCやスマホを見るのを避けて、本を読んだり絵を描いたりする時間に当てています。夕方は集中したいタスク(PC作業含む)、深夜は穏やかなタスク(PCは閉じる)と使い分けるといいです。

ステップ5:周囲の人に「自分は夜型かもしれない」と共有しておく

- 家族や同僚に、自分のリズムを説明しておくことで、ムダな摩擦を減らせます。例:「朝はゆっくりスタートしてもらえると助かります」「夜の方が集中しやすいので、その時間に対応しますね」など。

- このブログの内容を共有することで、科学的根拠のある話として伝えやすくなります。例:「このブログに書いてある話、俺に当てはまるかも」と家族に共有する。

たくさんの人に共有してくれると筆者としても嬉しいです。

ステップ6:働き方・学び方にリズムを活かす

夜型傾向があるなら、そのリズムに合わせた働き方・学び方を検討しましょう。

- フレックスタイム・リモートワークが選べる職場

- 夜の学習がしやすい通信講座やeラーニング

- 夜型の人に人気な職種(ライター、エンジニア、デザイナーなど)も視野に

「夜型」を短所とせず、強みとして人生設計に組み込むという考え方です。

まとめ

「早起きは三文の徳」なんて言葉がありますが、それはすべての人に当てはまるものではありません。

あなたが「朝が苦手」なのは、性格や意志ではなく、体内時計の個性かもしれません。

そのリズムを受け入れ、自分に合った時間の使い方を見つけることで、無理のない暮らし方や、自信を持てる日々に変わっていくはずです。

朝に負けない夜型生活、今日から一歩ずつ試してみませんか?

コメント